[インドモノ辞典]インドやネパールでの金属の宗教用品の作られ方

■インドは宗教用品で溢れてる!

ティラキタ買付班が一番最初にインドに行ったのは1993年のこと。コルカタ、バラナシ、デリーと旅を進めていきましたが、その中で特に印象に残ったのはバラナシでした。バラナシには細い路地が網の目のように張り巡らされ。小さな頃から夢に見た、魔法の旧市街がそこには広がっていました。

1 m ほどの狭い路地の両側には宗教用品を売る小さなお店が軒を並べていました。人々は押し合いへし合いし、門前町を抜けて、お目当ての寺院に向かうのでした。

数年前にバラナシを訪問しましたが、インドが経済成長で大きく変わる中でも、その姿は変わらず、そしてきっとコロナ禍の中であっても、やはりインドの精神的支柱であるバラナシの姿は変わっていないものと思われます。

バラナシの露天では大量の宗教用品が売られていて、その多くはブラスと呼ばれる金色の金属で作られているものです。

ブラスで作られたベル。

ブラスで作られたベル。ブラスで作られた神様のプレート。

ブラスで作られたお香立て。

色々な物がブラスで作られていました。

インド中の人々が聖地バラナシを訪問し、そしてお土産品として買って家の祭壇に置くのでしょう。

このブラスの宗教用品は果たしてどの様にして作られているのでしょうか??

今回は、インド政府が出資しているデジタル学習サイトD’Sourceの記事をもとに、南インドのマドゥライにある金属工房Poomphur Brass Artware Production Centreでの制作過程を見ていきたいと思います。

■製作工程

こちらが南インドのマドゥライにある金属工房Poomphur Brass Artware Production Centreです。

工房の中に入ってみました。長く使い込まれたであろう木の机、金属工房らしい床に置かれたグラインダー、大きな万力などが眼を惹きます。

こちらが材料となる古いベル。

ブラスの宗教用品が、別の宗教用品から作られるって、なんか良いですね。

内部で石炭が高温で燃えている炉の中に入れられ、溶かされます。

窯の中は1000度以上にもなります。

窯の温度を調節するには火加減と、このレンガを動かすことによって行います。

窯の下部から黒いパイプがでていますが、これは強制的に空気を送り込み、炉の温度を高温にするためのものです。

こちらは、型を取るために使われる木の枠。

木の枠に母型を設置します。

母型を動かさないように、粘土のある砂を詰めてゆきます。

砂が崩れないように、慎重に型を取ります。この型が上手に取れているかどうかで、作品の善し悪しが決まりますので真剣です。

トントンと砂を突き固めていきます。

最後に溶けた金属を流し込む穴をスプーンで掘ります。

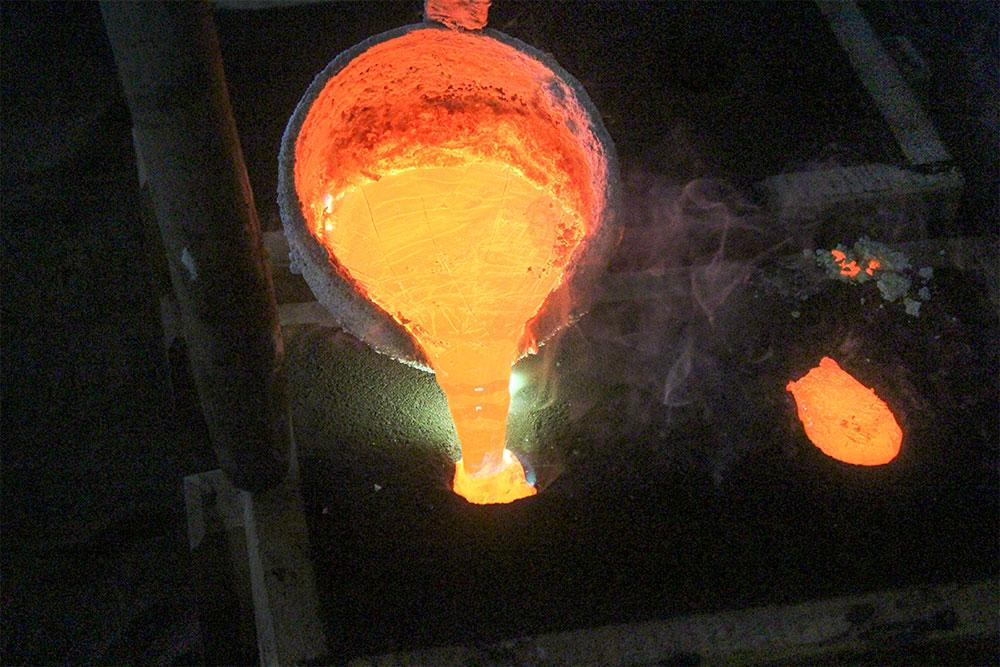

先程のベルは、窯の中で溶かされ、液体状になっています。

灼熱の金属を上部の穴から流し込みます。

ある程度冷えたところで水をかけてさらに冷やし。

木の枠をひっくり返します、

中からは母型と同じ形が出現してきました!!

もちろんですが、ただ金属を流し込んだだけでは製品にはなりません。

余計な部分を金鋸で落として。

万力で挟み、やすりをかけてバリを取ります。

全体的にバリが取れたら、表面を軽く切削し、美しく仕上げます。

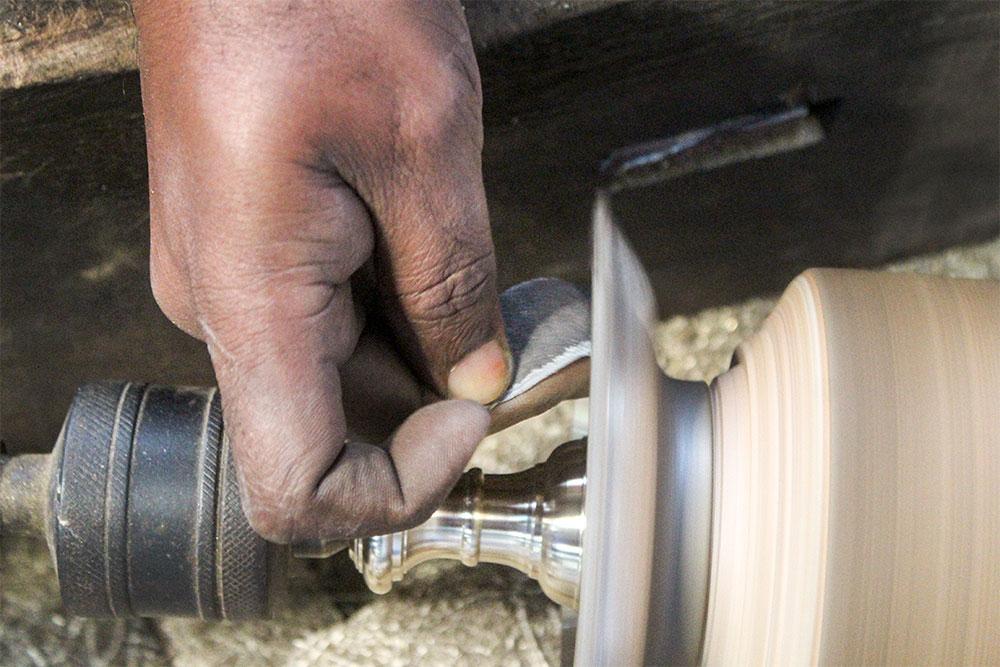

上部に穴を開けてルーターに取り付けて。

モーターで回転させ、刃を当てて表面を軽く削っていきます。

回転している間にサンドペーパーがけもしちゃいます。

ほら、ピカピカになりました!!!

中心の軸になる部分も同じ様にルーターに取り付けて。

荒削りします。

その後、手作業で彫刻を入れていきます。

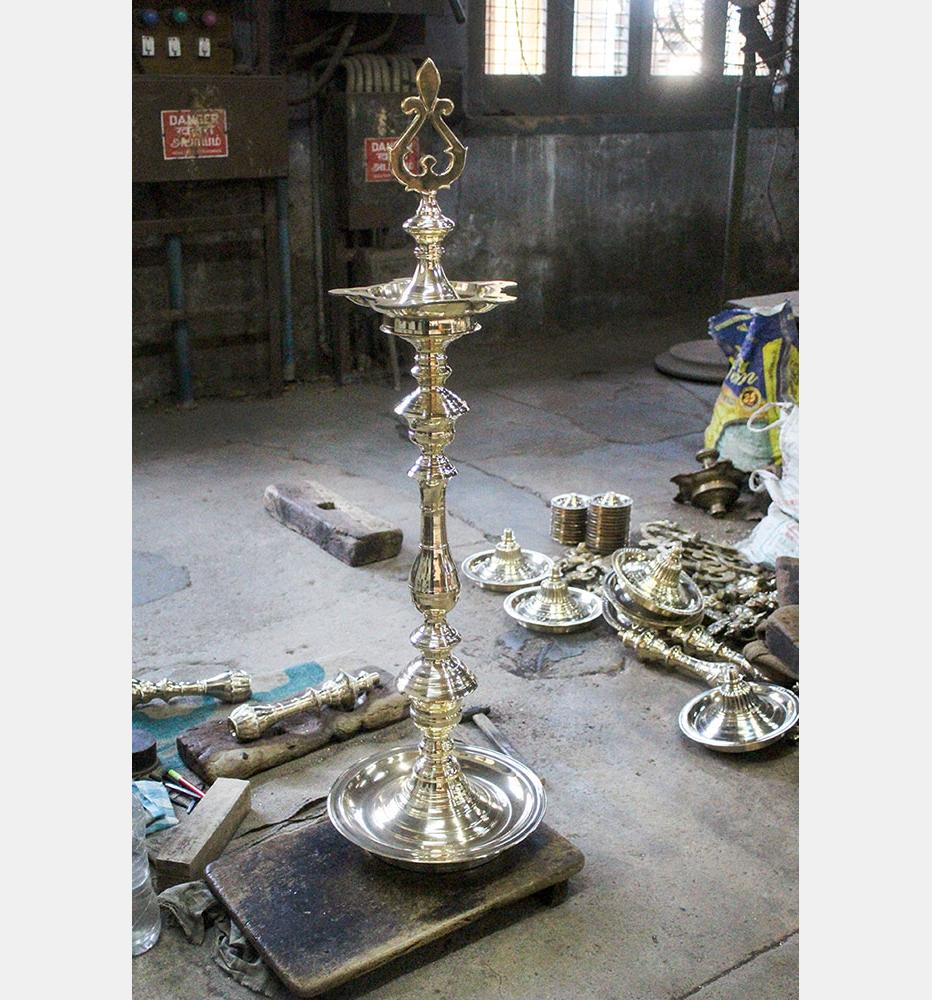

全部が出来上がったら、電動ポリッシュマシンにて磨き、ピカピカにします!!

そして出来上がり!!

素敵な金属ランプができました~~♪

一つの金属ランプを作るのに、大変長い工程があるものですね。

参考文献:D'source - Nachiarkoil Lamp - Madurai by Prof. Bibhudutta Baral and Srikanth Bellamkonda