アジア雑貨屋さんから見るコロナと世界

私たちティラキタは、色々なアジアの国々と毎日綿密に連絡を取りながら、アジアの文化と商品を紹介する仕事をしています。アジアに旅行に行くのが好きで、みんなが作った作品を見るのが好きで、20年間やってきました。ハンディクラフトを追いかけているうちに、いつの間にかアジア各国と取引をするようになりました。

コロナが発生する前は、いろんな国に自由に旅行できましたが、今はどこに行くこともできません。

現在は僕たちも現地に行けていないので、現地からの連絡をまとめる感じになりますが。

今、私達の目から、世界がどういう風に見えているのかをレポートしてみたいと思います。

私たちティラキタは、色々なアジアの国々と毎日綿密に連絡を取りながら、アジアの文化と商品を紹介する仕事をしています。アジアに旅行に行くのが好きで、みんなが作った作品を見るのが好きで、20年間やってきました。ハンディクラフトを追いかけているうちに、いつの間にかアジア各国と取引をするようになりました。

コロナが発生する前は、いろんな国に自由に旅行できましたが、今はどこに行くこともできません。

現在は僕たちも現地に行けていないので、現地からの連絡をまとめる感じになりますが。

今、私達の目から、世界がどういう風に見えているのかをレポートしてみたいと思います。

■インドの今と、インドにおける疫病の過酷さ

まだまだ感染者が増え続けてるのがインドです。収束の兆しは見えず、11月までピークを迎えないという風にも言われています。ロックダウンも1.0とか、2.0とかちょっとおしゃれな呼び方をして、現在外出が緩和されたロックダウン5.0をやっています。 突然ロックダウンを始めたので、デリーやムンバイに出稼ぎに来てる人たちが、仕事が突然なくなり、帰宅しようとして大混乱に陥ったり。 ロックダウンを破ったからという事でスクワットさせたり。 コロナの怖さを皆に周知しようと面白いヘルメットをかぶったり。 色々な大混乱を引き起こしましたが、6月12日に70日間に及んだ完全なロックダウンを解除し、現在は街に出れるようになっています。

感染者が増えても、死亡者がそこまで増えないということで、これ以上経済を止めることはできないという決断に至ったのでしょう。

インドの歴史とは熱帯性の疫病との歴史です。そういう風に書くと、人類の歴史そのものが疫病との歴史だと言われそうですが、インドの歴史は私たちが考えているものより、更に過酷です。

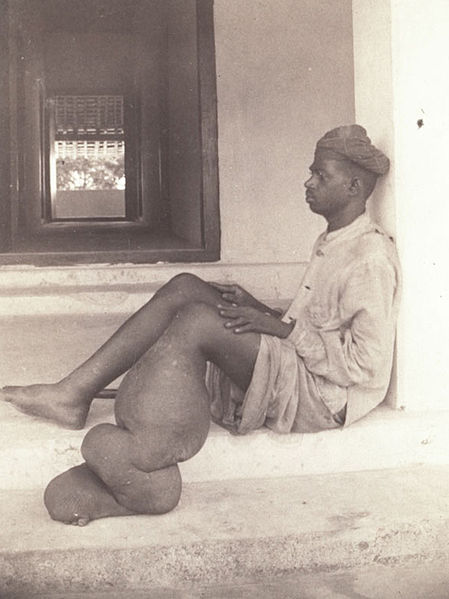

20年ぐらい前のこと、インドに初めて行った時ですが、ハンセン氏病の痕跡が残っている人がうろうろ歩いていたり、象皮病の人が自分の体を見世物にしてお金を稼いでるのを見て、非常に衝撃を受けました。

色々な大混乱を引き起こしましたが、6月12日に70日間に及んだ完全なロックダウンを解除し、現在は街に出れるようになっています。

感染者が増えても、死亡者がそこまで増えないということで、これ以上経済を止めることはできないという決断に至ったのでしょう。

インドの歴史とは熱帯性の疫病との歴史です。そういう風に書くと、人類の歴史そのものが疫病との歴史だと言われそうですが、インドの歴史は私たちが考えているものより、更に過酷です。

20年ぐらい前のこと、インドに初めて行った時ですが、ハンセン氏病の痕跡が残っている人がうろうろ歩いていたり、象皮病の人が自分の体を見世物にしてお金を稼いでるのを見て、非常に衝撃を受けました。

Wikipedia

日本では表に出てこない現実があからさまになっていることが、ただただ衝撃でしかありませんでした。

観光客が目に付くような所にも、そのような人々が歩いていたということは、インドの国内には多数の患者がいたと思われます。

経済が発展し、医療が進歩した現在、そのような人々はあまり見かけなくなりましたが、病気自体がなくなったわけではありません。

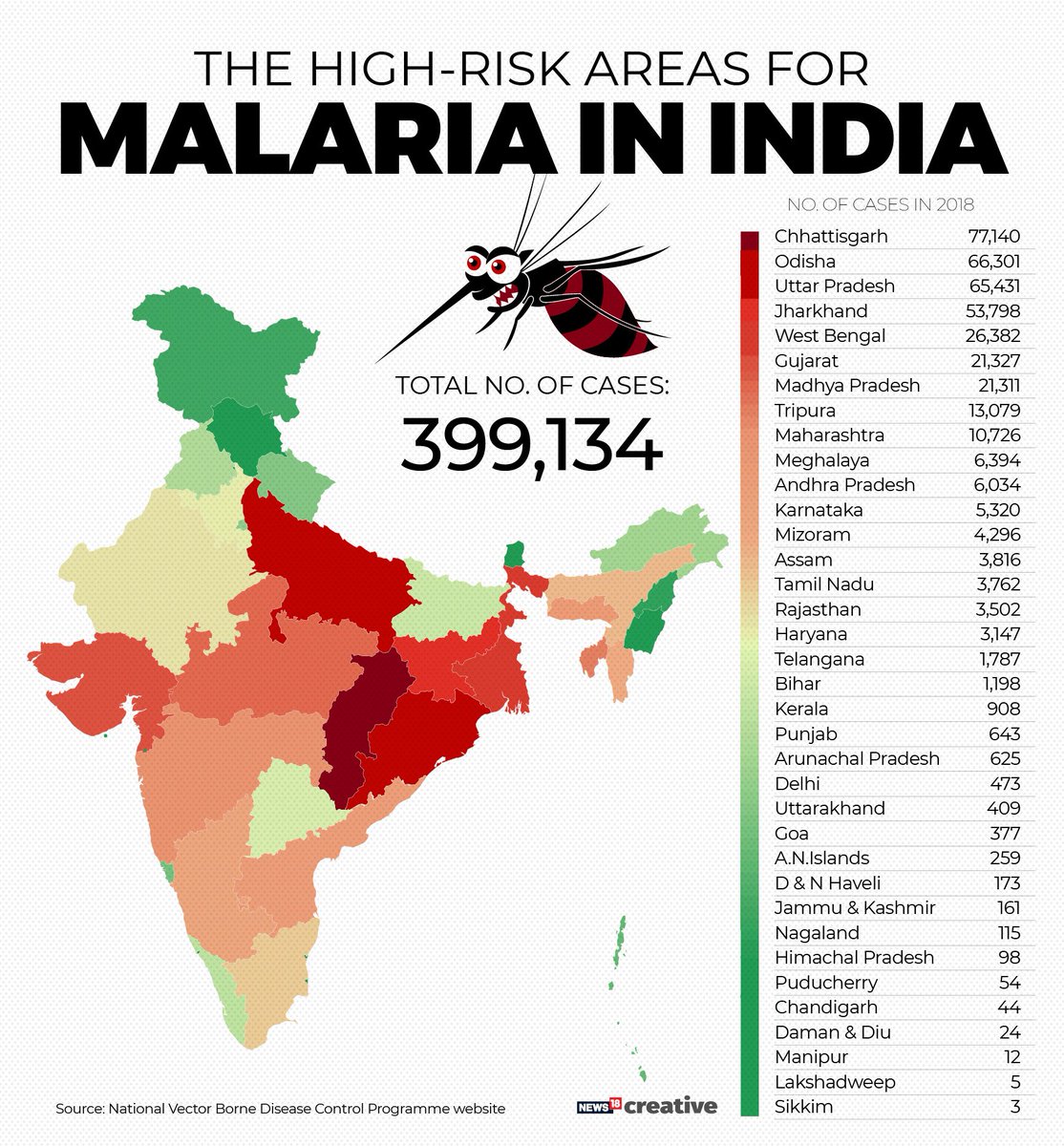

その一つがマラリアです。マラリアは現在でも年間に40万人がかかり、死者が多数出ている伝染病です。つい先日も、ムンバイの友人が母子共にマラリアにかかって入院したばかりです。何年か前もコルカタのタブラ奏者がマラリアにかかって日本への来日が危ぶまれたことがありました。

News18

マラリアを防ぐために、ムンバイの街中では、フミグレーションと言って、このムービーの様に街ごと燻蒸していたりします。

そのような感染症が普通に存在する環境の国なので、コロナの感染者が増え続けるからと言って、ロックダウンをいつまでも続けている訳にはいかないのでしょう。コロナはあるものとして、リスクを許容して社会を前に進めていくという、現実的な方法をとることになったのだなと考えられるのです。

とは言うものの、やはり実際に現地に住んでる人達は、コロナを怖いと感じています。デリーのドグラさんは「仕事はしなきゃいけないけど、街に出るのが怖いよ」と言っております。毎日感染者が増え続けているよと、泣きのメッセージを送ってきます。

■カーゴ料金の高騰とインドの距離的な遠さ

ムンバイでもメインのマーケットが徐々に開き始めています。 これはムンバイのお店から送られてきたバナーですが、偶数の日にお店を開けるという風に書かれています。

■ネパールは一番最後

このコロナで一番最後まで荷物が出荷できなそうなのがネパールです。 ネパールでは、隣国インドとほとんど同じ内容のロックダウンが行われていました。外に出られないだけではなく、自分の工房にすら2ヶ月間行けないと言う状態が続いていたそうです。 これは一週間前のタメルの様子です。普段は観光客やサイクルリキシャで賑わうタメルですが、今はほとんど人が歩いていません。

ネパールは観光立国です。

多くの人がヒマラヤを楽しみに海外から訪れます。

私たちの注文した荷物は、観光に来る人たちが乗っている飛行機のお腹に乗せられて運ばれていました。現在の状況だと、ネパールの観光旅行が復活するのは、短くても1年後になるでしょう。

すなわち、それまでネパールから航空便で荷物を出すことが難しくなる(できても非常に高くなる)と予想されるのです。

ネパールは観光立国です。

多くの人がヒマラヤを楽しみに海外から訪れます。

私たちの注文した荷物は、観光に来る人たちが乗っている飛行機のお腹に乗せられて運ばれていました。現在の状況だと、ネパールの観光旅行が復活するのは、短くても1年後になるでしょう。

すなわち、それまでネパールから航空便で荷物を出すことが難しくなる(できても非常に高くなる)と予想されるのです。

■バリ島と観光客の蒸発

インドネシアでも感染が拡大し続けていますが、インドと同様、経済を止めるのに耐えられなくなり、多くの店が再オープンしている模様です。 ですのでインドネシアからの荷物はやってくるようになりました。 とはいうものの、ここでもまた、別の形でコロナの影響が現れています。 インドネシアのバリ島は、今まで国際的な観光地として賑わっていたところです。 ところが、コロナでお客さんがいなくなり、閑散とした状況になっていると聞きます。 これはバリ島だけでなく、ネパールも、また日本も同じなのですが、今は海外からの観光客を相手にしているビジネスは完全になくなっています。今まで観光客が買ってくれていたお土産物は全く売れません。宿にお客さんは来ません。 それもあってでしょうが、インドネシアの大手の雑貨屋さんの経営が危ないという話がやってきました。 観光客が戻ってこないのでハンディクラフトを作る人は少なくなるでしょう。当面食いつなぐのに他の仕事をするしかないですものね。 アジア雑貨というのは不思議なものです。 これは一般論としてですが、アジア雑貨はものすごい都会にも存在しませんし、ものすごい田舎にも存在しません。 アジア雑貨はやはり、観光客の来るようなところに多くあるものです。アジア雑貨は現地でも使われますが、アジア雑貨を作る人たちの生活はやはり観光が支えています。 観光客がいなくなり、アジア雑貨を作る人がいなくなると、必然的に私達の様な雑貨屋に回ってくる商品の量や種類は少なくなると考えられます。 私たちアジア雑貨業界におけるコロナの影響は、これからが本番という感じになるのではないかと予想しているところです。■自由に旅行できた日が懐かしい

つい先日まで世界中を自由に旅行することができたのはすでに過去のことになり、懐かしくさえなってきているところです。 コロナが落ち着き、また、みんなが世界を自由に旅行できる日がきますように。バックパックを背負って世界をうろうろできる日がまたやってきますように。 アジア雑貨屋としての立場からだけではなく、一人の旅行好きとして、心からそう願ってやみません。