お国柄が出る建築事情 インドの建築現場を解剖する

■古民家建築を手掛けたら、建築に興味が湧いてきた

昨年の10月に縁があって、ティラキタの本社近くに古民家を手に入れることになりまして、セルフリフォームをすることになりました。もはや築何年かわからない、明治あたりから建っているのであろう古民家です。色々な所が傾いていて、ちゃんと平行が出ているところはなく、「古民家だからね〜」と言いつつ、傾いたなりに合わせてリフォームしています。築年数が経過していて、床がふかふかしていたので、この際に全部手を入れ直すことにしました。

新しい事を始めてみると、今まで見えなかった事が見えるようになってくるもの。

インドに来ても、自然と建築現場が気になってしまいます。

■インドのおうちを大解剖

インドのおうち。カラフルなものがいっぱいあるのですが、さてさて、このおうち達は、どの様にして作られているのでしょうか?こんなカラフルなおうちも。

こんな黄色のおうちも。

こんな緑のおうちも。

中身は一緒で、基本的には鉄筋コンクリートの柱と、素焼きレンガの壁で出来ています。建築に必要な素材は、モルタル、鉄筋、砂利、素焼きレンガ、ペンキの4つだけ。

家1軒を建てる建材が、とってもシンプルで驚きです。新建材とか、スタイロフォームとかないんですよ!

こちらの素焼きレンガの壁の家に、化粧のモルタルを塗り、ペンキで色をつけると、カラフルな家が出来上がります。

こちらが、素焼きレンガを積んでいる現場。水糸を張って、平行を出しながら進めています。水糸は洋の東西を問わず使われますね。

素焼きレンガを上に上げるには…なんと! おばちゃんが一個一個投げて渡してました!!

いやいやいや、おばちゃん!!! もっと楽な方法あるから! と言いたくなる光景です。

素焼きレンガを積む前には、コンクリートと、鉄筋で柱と床を作ります。鉄筋は、これで大丈夫なのかな〜って思うほど少ないのですが、インドはあまり地震がないので大丈夫なのでしょうね。

床には石を割ったのをざっくりと敷いてから、ここにモルタルを流し込んで、平らな床を作るのだそうです。コンクリートの柱は、鉄の枠を作って作ります。コンクリートが付着しないように、廃油を塗っていました。

ちなみに、日本みたいに建築資材が買えば手に入る訳ではありません。便利なホームセンターとか、あっという間に届く建築系通販とかがある訳ではありません。セメントと鉄筋、素焼きレンガは、流石にどこかから買ってくるにしても。石や砂利、砂は現地調達している場合が多いですね。

■屋上に出てる柱は

インドやネパールでは、屋上にぴょんと出ている柱をよく目にします。危ないから切ってきれいにすればいいのになと思いますが。実はこれは、お金が溜まったらもっと増築するぞ!のサイン。柱を切らなければ、そこに継ぎ足しして、また柱を建てて。次の階を作れるからだそうです。

地震大国の日本では考えられませんが。インドに限らず、中南米など、地震の来ないエリアの建築ってばこんなもんだったりします。

■インドの建築の基本は地産地消

インドは広い国で、その土地によって採れる建材が異なります。インドの建築の基本は地産地消で、その土地で採れる建材を上手に使って作られます。ヒマラヤがあるエリアでは、平べったい屋根に適した石が採れるらしく、屋根は平らな石で拭かれています。

インドは基本的には石建築の国ですが、山の方に行くと木が使えるようになるので、木造建築も出現します。

ジャイプールでは宮殿も地元産の赤い砂岩で作られています。

そしてなんと、カシミール地方に行くと、日本と同じ土壁が出現します。土壁は日本の古来からの建築手法です。日本でもその昔は、地元で手に入る材料のみを使って家を作らなければいけませんでした。だから容易に手に入る土であり、竹であり、藁でありといった眼の前の材料を使って建築物を作っていったものです。

インド人も日本人も同じ人間です。土地と文化は違えど、考えてたどり着くところは一緒なんだなぁ…と共感を覚えますね。

■素焼きレンガの作られ方

インドやネパールでは、壁の材料としてほぼ100%素焼きレンガを使います。この素焼きレンガは、土を固めて焼くだけなので、インドの至る所で作られているのを目にします。日本のきちんと作られたレンガに比べると形が不揃いだったり、デコボコだったり、簡単に割れてしまったりと欠点の多いレンガですが、それでも、彼らは古代からこのレンガを作り続け、使い続けています。これがレンガ工場です。レンガ工場は高い煙突から黒い煙をモクモクと吐き出しているので、遠くからでもすぐに判ります。

レンガの原型を作っている人が居ました。女性が型枠に砂利と粘土の混じったものを入れ、レンガを作成しています。テンポ良く、5秒に1個くらいの速さでポンポンと作っていました。

煙突の近くに行ってみました。小さな山が規則正しく並んでいます。その上で男たちが数人働いていました。何か、黒いものをゴロゴロと入れています。何なのでしょうか? ちょっと近づいてみることにします。

入れていたのは、石炭でした。穴の中にポイポイ、ポイポイと入れていきます。穴の中は火が燃え盛っていて、大変熱そうです。

インドパパ、ビニールのサンダルで見に行こうとしたら、全員に「ストップ! ノーエンター!」と止められました。よく見ると、彼らは全員、木のサンダルを履いています。ゴム草履で入ると、熱くて溶けてしまうのだそう。

彼らに出身地を聞いてみました。こんなローカルな工場なので、きっと近所の人達が働いているのだろうと思ったら…遠く離れた場所から来ている人ばかり。地元で働くよりも実入りがいいから、ハリヤナ州に働きに来ているのだとか。

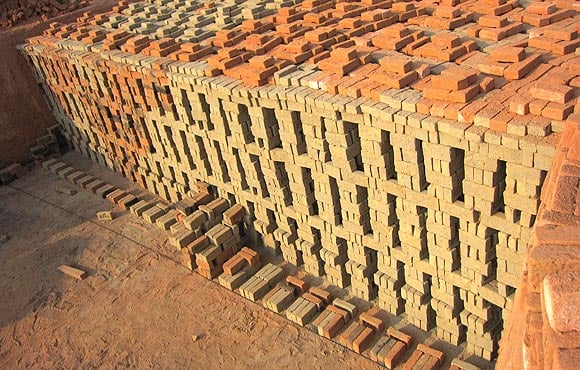

これはまだ焼かれていないレンガが積まれている所。レンガとレンガの中に隙間があり、ここに石炭を入れて焼くのです。石炭や空気が通る様に互い違いに組んでありました。話によると、石炭は1日に4トン位使うのだそう。1日に4トンだと、10日で40トンで、一年だと…途方もない料の石炭がここで消費されています。

このレンガ工場は古くからあるスタイルですが、驚くほど効率的に設計されていました。煙突の周りに大きなプールの様に穴が掘られています。すべての工程はそのプールのような円形の穴の中で進行しています。レンガを作成するには積み上げる、火を入れる、冷やす、取り出すと言った工程があり、その全てで何日もの時間がかかります。

工程ごとに場所を作成し、いちいちレンガを移動していては仕事にならないと思ったインド人、プールのようにして、くるくる周りを回るようにすればいいと考えたのでしょう。

さっき火入れをしていた場所の、5ライン前は昨日火入れした所で、そのまた5ライン前は一昨日火入れしたところなのだそうです。一日に、5ラインずつ進み、まるでベルトコンベアのようにレンガが出来てくるのでした。

あまりの効率の良さにみんなで大変びっくり!!

これぞ古来からのインド人の知恵です。

同行してくれたインド人も「レンガ工場がどうなっているか、はじめて知ったよ!」と興奮気味。

知っていても知らないこと。もしかしたら日本の私達の身の回りにもあるかもしれませんね。

一度、新しい目で見てそういう物を探してみるのも良いのかもしれません。