インド亜大陸の鍵盤楽器 – ハルモニウムの作り方[インドモノ辞典]

■ハルモニウムとは

鍵盤楽器の王様といえばピアノですが、インドのピアノに当たるのはハルモニウムという鍵盤楽器です。ハルモニウムはインドで古くから作られてきた楽器で、木材や動物の皮など、身の回りの、手に入りやすい素材で作られてきました。ハルモニウムは、リードに空気を吹き込む事によって音を出すオルガンと同種の楽器です。ピアノはハンマーで弦を叩いて鳴らす楽器ですので、ピアノとハルモニウムは、音の出る原理が異なります。

ハルモニウムは、オルガンと類似しているため、「メロディオン」、「リードオルガン」、「ポンプオルガン」とも呼ばれます。ハルモニウムは最初にヨーロッパで発明されましたが、現在ではインド亜大陸で広く使われています。

インド人も含め、多くの人がハルモニウムがインド起源の楽器であると信じていますが、歴史を紐解くと、デンマークのコペンハーゲンの生理学教授であるクリスティアン・ゴットリーブ・クラッツェンシュタイン(1723-1795)によって最初に発明したのだそう。

インドが大英帝国の植民地であった頃、英国人がインドにハルモニウムを持ち込みました。その後、携帯性や耐熱性がインドの風土や気候に合ったので、時代を超えてインド人たちに愛される楽器になったのです。

ハルモニウムは、インドでは、音楽や歌の基本を生徒に教えるために欠かせない楽器です。ティラキタ店長もインド古典音楽を習っていた時期がありましたが、その際も補助的にハルモニウムが使われていたことを憶えています。

音楽家や、音楽の先生の家には必ず年代物のハルモニウムがありますね。

先生の家のハルモニウムは、楽器屋にある、どのハルモニウムよりもいい音がします。

不思議なものですが、アコースティック楽器は作られてから年月が経てば経つほど、良い音がするのだな…と感じるのです。

今回は、インド政府が出資しているデジタル学習サイトD’Sourceの記事をもとに、マハラシュートラ州アーメドナガルにあるハルモニウム工房、Om Nada Brahmaでのハルモニウムの制作過程を見ていきたいと思います。

昔から作られているハルモニウムは、現地にある材料を上手に使って作られていました。

■ハルモニウムを作るのに必要な道具たち

ハルモニウムを作るのに必要な道具たちです。ハルモニウムは昔から作られてきた伝統的な弦楽器ですから、地元で容易に手に入るシンプルな材料で作られています。■ハルモニウムの製作工程

標準的なハルモニウムのボディは、インドで容易に手に入るサバナ材で仕上げられていますが、高級品はチーク材が好んで使われます。サバナ材はちょっと安い感じの見た目になりますが、軽い木材なので、出来上がったハルモニウムが軽くなるという利点があります。ハルモニウムは、いくつかの部品からできていますが、大きく分けると、外側の木のボックス、空気を送るふいご、鍵盤、キーボードカバー、空気弁、持ち手のハンドル、音を鳴らす金属製のリード、オルガンなどの連動装置の8つに分けることができます。

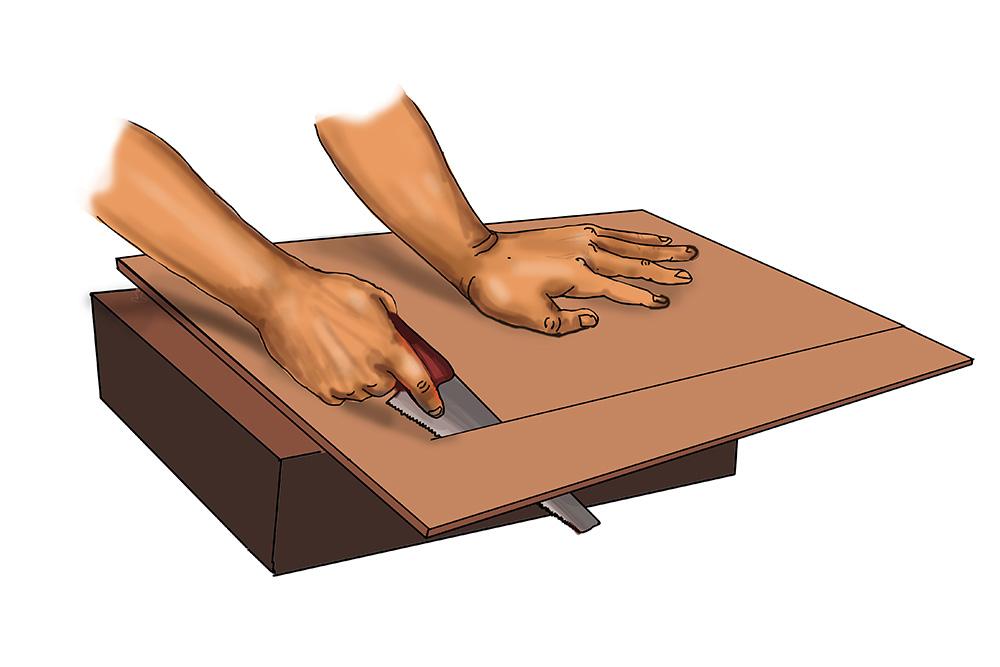

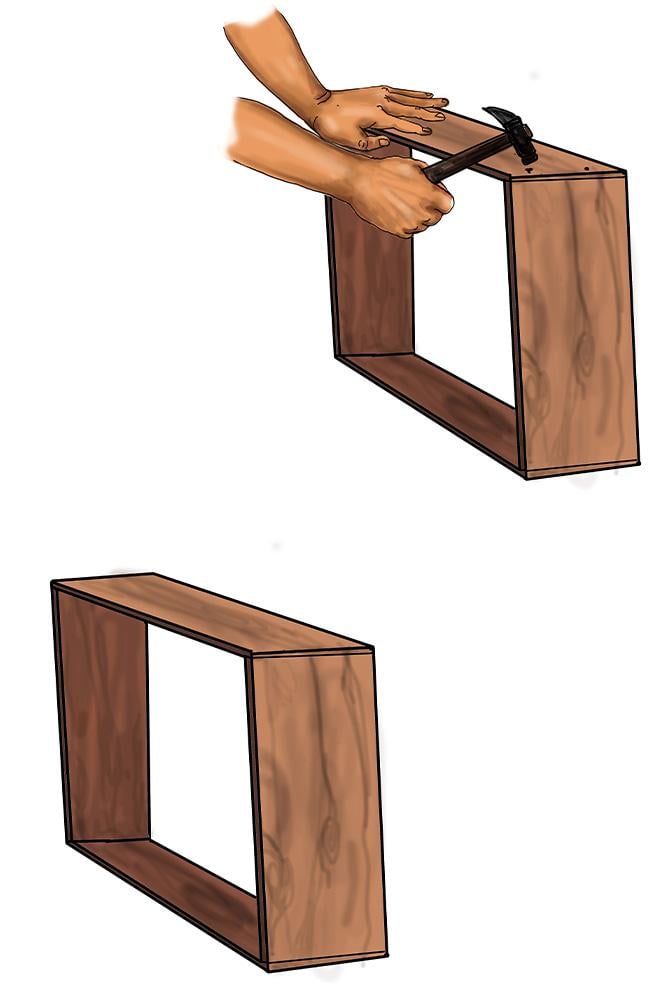

木の板から、外側の木のボックスになる木を切り出します。

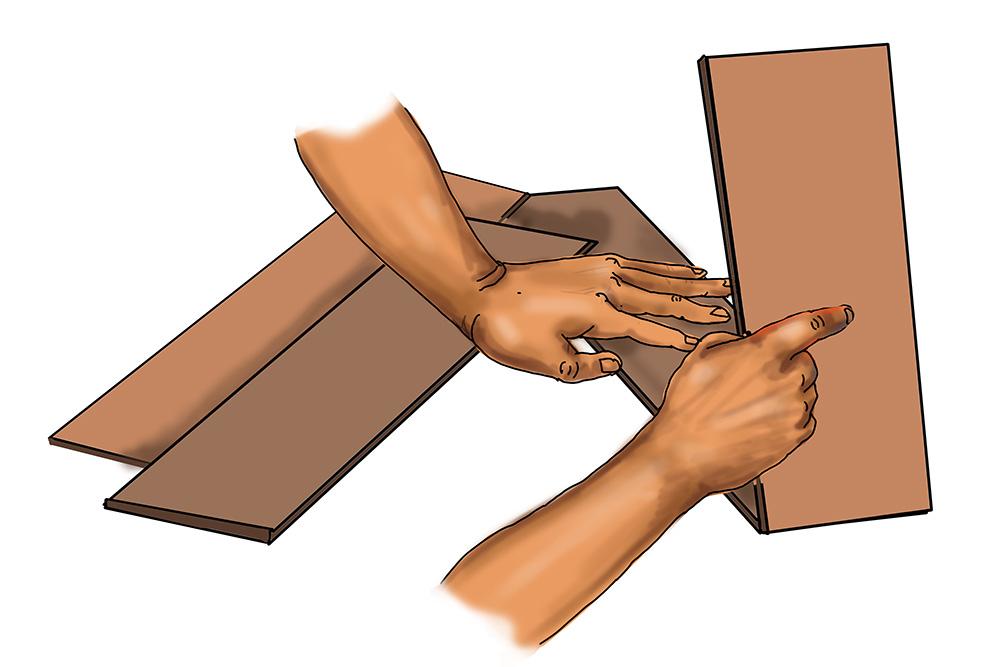

直角になるように接着して

木の箱を作ります。こちらがハルモニウムの外側になります。

外側だけですが、徐々にハルモニウムの形をしてきました。

のみを使って、職人が形を整えます。

のみだけでは、スムーズな表面にならないので、やすりで滑らかにします。

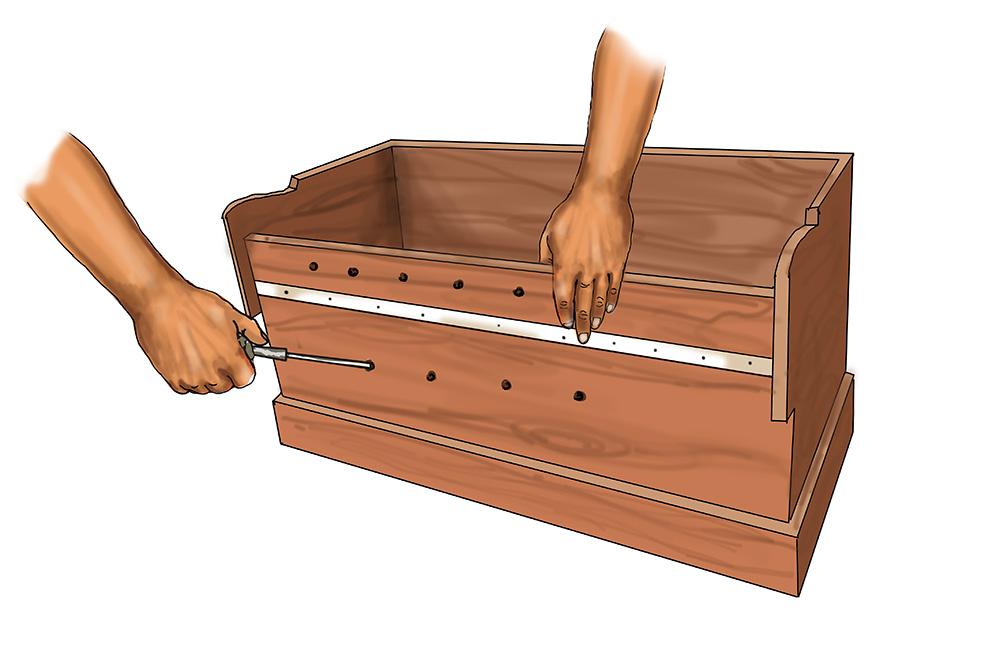

この段階から、出来上がりの時の装飾もはじまります。ハルモニウムのサイドにある板状の木のパーツをくっつけます。

大体の形が出来上がりました!

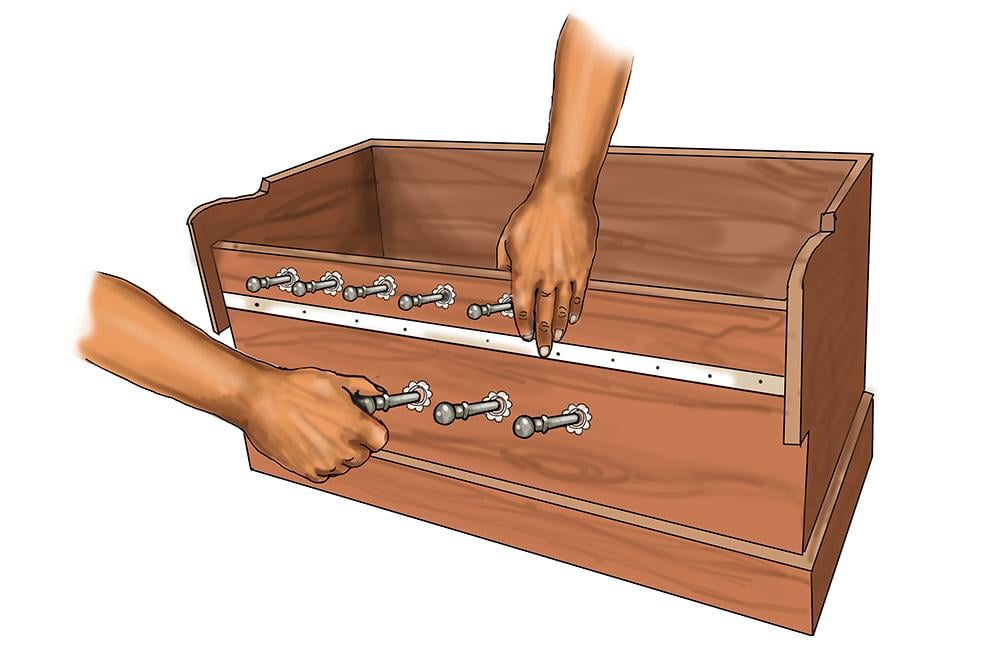

装飾用に銀色の金属パーツを取り付けます。

空気弁のハンドルが通る穴を前面に開けます。

空気弁のハンドルパーツを差し込んでみて、具合を確かめます。

外側の準備がだいたい整ったので、これから、内部を作っていきます。

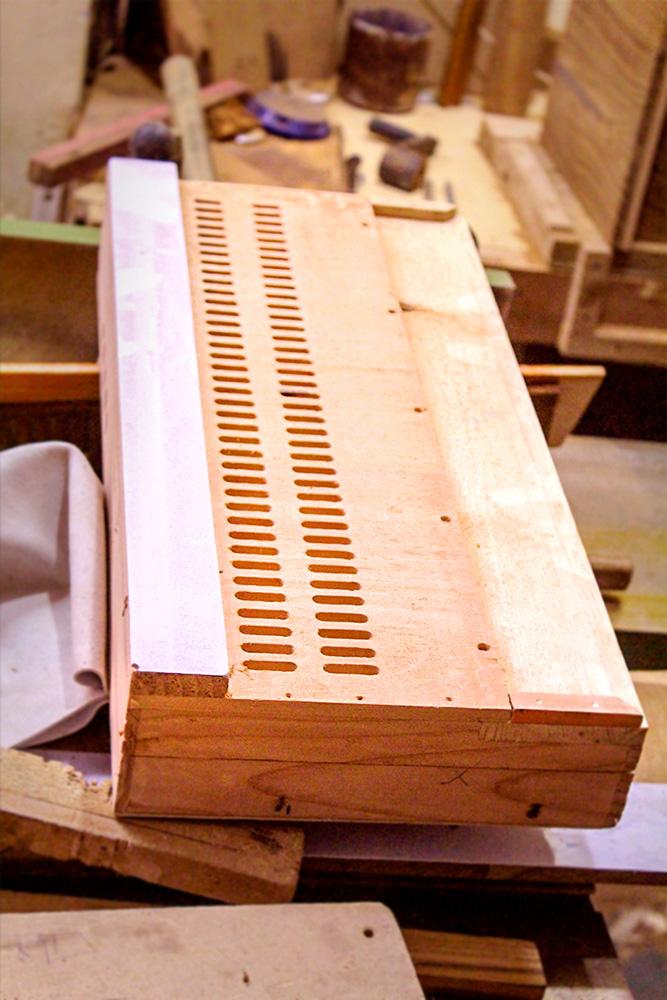

この板は、ハルモニウムの真ん中に位置し、鍵盤を支えるとともに、空気室の天井にもなるパーツです。

鍵盤を作っている所。鍵盤ももちろん手作りです。

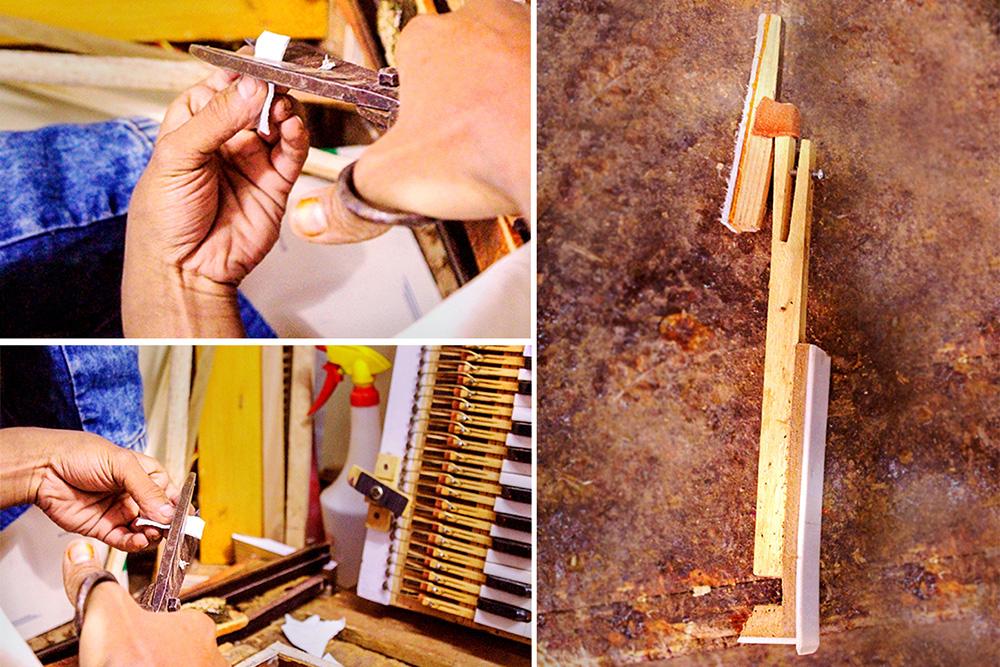

職人が付けている白い物は柔らかくなめされた動物の皮です。

鍵盤のキーが出来上がりました。

鍵盤のキーを押さえるためのスプリングももちろん手作りです。

職人がワイヤーから切り出して作ります。

先程の厚い木の上に、作成した鍵盤を一個一個取り付けていきます。

ハルモニウムの鍵盤部分が出来上がってきました。上部に写っているノブは、ハルモニウム内部へのアクセスを簡単にするためのノブです。

出来上がった鍵盤の具合を確かめます。

ハルモニウムの内部の、空気室から空気を調整しながら取り出す部分の作成です、

ハルモニウムは空気を入れておけば、10秒の間はふいごから空気を送らなくても鳴り続けますが、その機構のためのバネを職人が作っているところです。

一本の針金から、スプリングができました。

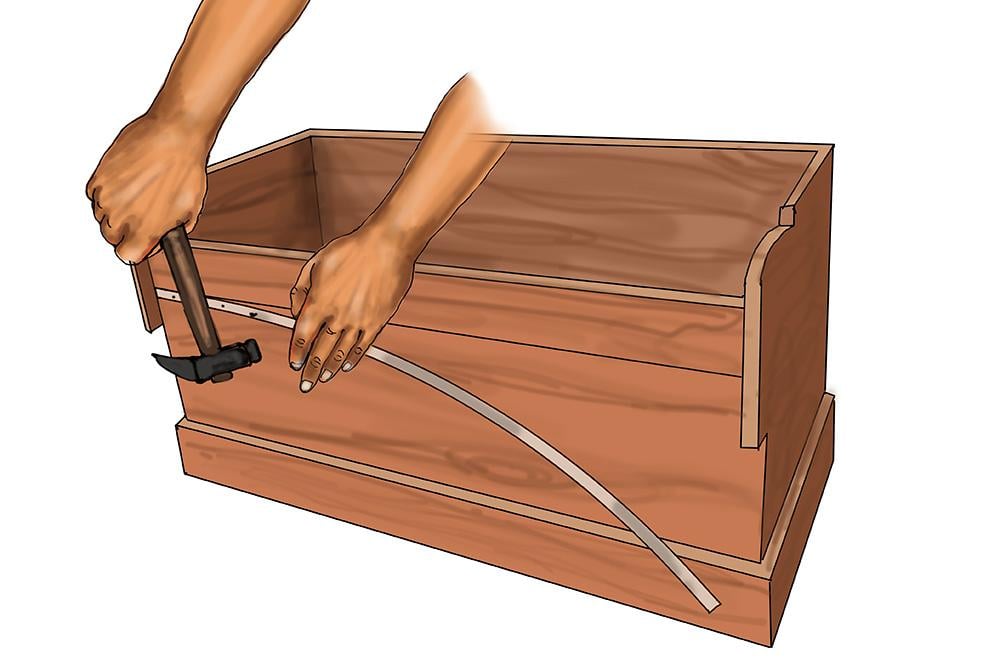

これから、空気を送るためのふいごを作成します。ふいごは木の板と皮で作られます。

空気を送るふいごを作っているところ。

外側の箱ができて、鍵盤ができて、ふいごができたので、これから音を出すいちばん大切な部分である、リードとリードを支えるパーツの作成に掛かります。

なにやら木の板に等間隔に穴を開けていますね。

等間隔に穴を開けた板にニスを塗っているところです。穴が大きいものから小さなものまできれいに並んでいます。大きなリードは低音用、小さなリードは高音用です。

音が鳴る部分である、リードボックスを作成します。

ニスを塗った板を、斜めになるように固定していきます。

こちらは繊細な仕事なので、専門の職人が担当します。

鍵盤とリードボックスをつなぎ合わせます。

今まで作成した全てのパーツを入れていくと、ハルモニウムが完成します。

職人が最終調整をしている所。この最終調整ですべてが決まってくるほど、大事な工程です。

■美しいハルモニウムの演奏

ハルモニウムの製作工程を見てきたところで、ミリンド・クルカルニの美しいハルモニウム演奏をお楽しみください。

ハルモニウムは声楽の伴奏楽器として使われますので、ハルモニウムのソロ演奏というのはインドでもなかなか見られません。

珍しいハルモニウムのソロ演奏を探したら、YouTubeにありました。

前半のゆっくりした演奏から、後半の速弾きに至るまで、美しい一連の流れとしてお楽しみ頂けます。

参考文献:D'source - Making of Harmonium - Ahmednagar - Musical Instrument Making by Prof. Bibhudutta Baraland Srikanth B.NID, Bengaluru